BY 媒介360

嗲学:在这个节奏越来越快、信息越来越杂、工具越来越多的职场时代,我们经常会陷入这样几种状态:

由情商之父 丹尼尔·戈尔曼和学习型组织倡导者 彼得·圣吉联合撰写的《三重专注力》一书,正是揭示了这一关键洞见——未来职场中的核心竞争力,不在于你掌握多少知识,而在于你能否持续专注于:

这三个维度的专注力,决定了你能否从“被动执行者”成长为真正有影响力的职场引擎。

一、三重专注力,不是专注力训练,而是认知能力的系统重构

许多人听到“专注力”会联想到注意力管理、抗干扰训练、时间效率技巧。但《三重专注力》更像是在说:人之为人的根本,在于你能不能觉察自我、共情他人、理解系统。

这种理解,其实是对“智能”的重塑:

二、为何它对互联网一代更重要?

互联网时代带来了五个挑战,三重专注力正是破解之道:

三、从鲁道释到AI时代,跨文化融合是教育的未来方向

书中特别强调,中国传统的儒释道文化,与三重专注力有着惊人的重合:

未来的教育体系,应该是一种跨文化智慧的融合——既有西方脑科学与系统思维的科学性,又融入东方哲学关于“心”“道”“和”的整体性。

四、三重专注力不仅是教育目标,更是未来组织与社会的能力地图

它不只是对“孩子”的要求,也是对领导者、创业者、教育者、管理者、设计者、政策制定者的共同挑战:

五、10个关键 TAKEAWAY:三重专注力的行动价值

1. 专注于内在,是建立自我认知与情绪调节力的根基

→ 提升专注力,不是抗干扰能力,而是心智整合力。

2. 专注于他人,是发展共情与合作力的基础能力

→ 同理心决定协作能力,也是组织绩效的隐形推动力。

3. 专注于系统,是面对不确定性和复杂性的能力来源

→ 复杂问题无解?系统思维是未来教育与管理的基础素养。

4. AI无法取代的,是这三重专注力融合下的“人性智

→ 人机协作时代,更需要“做机器做不到的事”。

5. 教育的目的不是考试胜出,而是心智成熟与人格发展

→ “自我-他人-系统”三维认知,才是未来适应力。

6. 中国传统智慧是新教育创新的文化资源

→ 儒释道之“整体观”与系统思维可以深度融合。

? 7. 社交与情绪学习(SEL)应成为教育与企业内训的常规配置

→ 情绪智力、关系能力不是“软技能”,是“硬能力”。

8. “系统智能”不是哲学,是解题工具

→ 冰山模型、因果回路图等工具应进入校本与培训课程。

9. 教育要走出“知识容器模型”,进入“能力系统模型”

→ 培养孩子/员工的“系统力、共情力、专注力”比知识重要。

?10. 个体成长的最高境界,是能同时看见自己、他人和世界

→ 觉察自己、理解他人、服务世界,三者合一才是完整的人。

为生命重启教育,三重专注力是一场未来素养革命

这不是一本“如何提高注意力”的教辅书,而是一场呼吁——在AI与算法之外,我们必须回到人性、系统与教育本质。

教育的根本,不是把人变成知识容器,而是让人找到方向、理解世界,并愿意贡献。

未来社会的“超级个体”,不是能做题快的孩子,而是能觉察、连接、共创的学习者、公民与领导者。

“三重专注力”,不是选择题,而是现代人必须修炼的一种新生存方式。

明明很努力,但始终感觉无法聚焦重点;

和同事沟通无效,合作不畅,常常误解和内耗;

面对变化和压力,总是应激反应,而非从容应对。表面上是“能力不够”,但更深层的原因是,我们缺乏一种系统性的专注力——不是简单的注意力训练,而是一种整合自我觉察、关系理解与系统洞察的复合型心智能力。

由情商之父 丹尼尔·戈尔曼和学习型组织倡导者 彼得·圣吉联合撰写的《三重专注力》一书,正是揭示了这一关键洞见——未来职场中的核心竞争力,不在于你掌握多少知识,而在于你能否持续专注于:

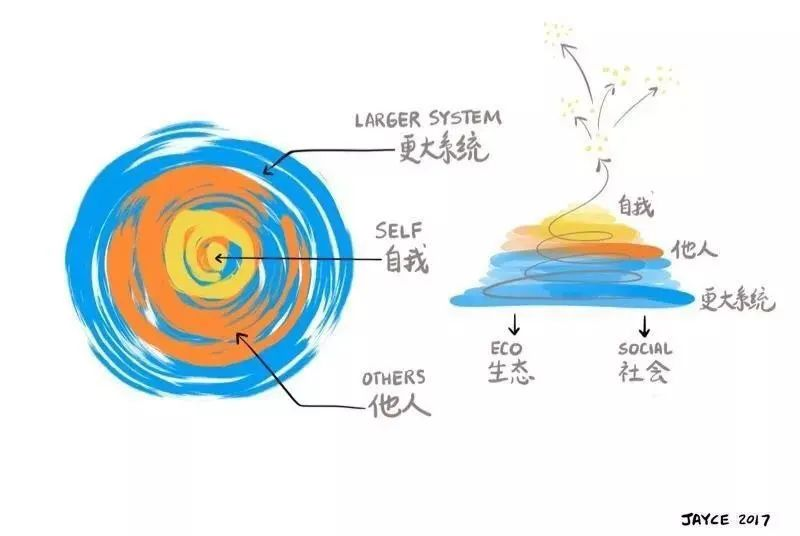

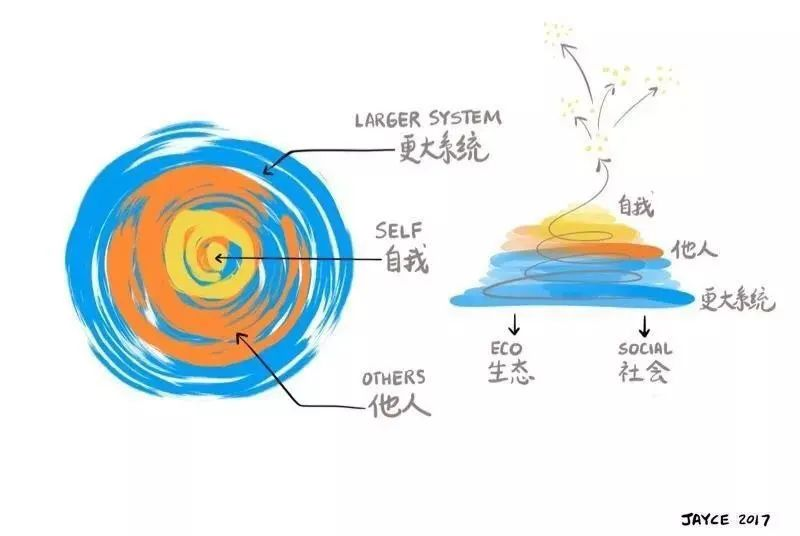

内在(Self):自我认知与情绪管理

他人(Other):共情沟通与协作能力

?系统(World):系统思维与战略洞察力

这三个维度的专注力,决定了你能否从“被动执行者”成长为真正有影响力的职场引擎。

一、三重专注力,不是专注力训练,而是认知能力的系统重构

许多人听到“专注力”会联想到注意力管理、抗干扰训练、时间效率技巧。但《三重专注力》更像是在说:人之为人的根本,在于你能不能觉察自我、共情他人、理解系统。

这种理解,其实是对“智能”的重塑:

自我智能(Intra-personal intelligence) → 情绪掌控、价值判断、意义感

人际智能(Inter-personal intelligence) → 同理心、社交能力、关系修复

系统智能(Systemic intelligence) → 关联性思考、非线性理解、生态洞察而这些能力,恰恰是传统教育忽略的盲点,也是职场训练、组织管理、家庭教养、社交媒体时代都急需弥补的认知断层。

二、为何它对互联网一代更重要?

互联网时代带来了五个挑战,三重专注力正是破解之道:

注意力被切割:碎片化信息泛滥,青少年难以长时间专注于一件事。

情绪难以调节:网络暴力、算法激发的情绪极化,令年轻人焦虑、孤独。

社交关系脆弱:社交平台“连接”无数,却失去深度理解与真实互动。

系统失联认知:对生态危机、社会不公、组织复杂问题的无力与逃避。

意义感崩塌:功利性成长路径导致对“为何而学、为何而活”的迷失。在这些挑战背后,真正缺失的,是稳定的内在中心、真实的社会联结、与世界的深度理解。也正是三重专注力所要提供的三个路径。

三、从鲁道释到AI时代,跨文化融合是教育的未来方向

书中特别强调,中国传统的儒释道文化,与三重专注力有着惊人的重合:

儒 → 修身齐家治国平天下(内在-他人-系统)

释 → 观心、自省、慈悲与缘起性空

道 → 顺应自然、天人合一、无为而治这种整体性哲学,正是打破西式教育“头脑中心主义”“单一智力观”的必要补充。

未来的教育体系,应该是一种跨文化智慧的融合——既有西方脑科学与系统思维的科学性,又融入东方哲学关于“心”“道”“和”的整体性。

四、三重专注力不仅是教育目标,更是未来组织与社会的能力地图

它不只是对“孩子”的要求,也是对领导者、创业者、教育者、管理者、设计者、政策制定者的共同挑战:

拥有强大的内在中心,在变化中保持稳定

具备穿越冲突的共情力,推动协作与联结

培养系统性理解,应对复杂社会议题与技术变革在“技能”之外,它要求的是一种对人性的回归,对社会系统的敬畏,对教育本质的复苏。

五、10个关键 TAKEAWAY:三重专注力的行动价值

1. 专注于内在,是建立自我认知与情绪调节力的根基

→ 提升专注力,不是抗干扰能力,而是心智整合力。

2. 专注于他人,是发展共情与合作力的基础能力

→ 同理心决定协作能力,也是组织绩效的隐形推动力。

3. 专注于系统,是面对不确定性和复杂性的能力来源

→ 复杂问题无解?系统思维是未来教育与管理的基础素养。

4. AI无法取代的,是这三重专注力融合下的“人性智

→ 人机协作时代,更需要“做机器做不到的事”。

5. 教育的目的不是考试胜出,而是心智成熟与人格发展

→ “自我-他人-系统”三维认知,才是未来适应力。

6. 中国传统智慧是新教育创新的文化资源

→ 儒释道之“整体观”与系统思维可以深度融合。

? 7. 社交与情绪学习(SEL)应成为教育与企业内训的常规配置

→ 情绪智力、关系能力不是“软技能”,是“硬能力”。

8. “系统智能”不是哲学,是解题工具

→ 冰山模型、因果回路图等工具应进入校本与培训课程。

9. 教育要走出“知识容器模型”,进入“能力系统模型”

→ 培养孩子/员工的“系统力、共情力、专注力”比知识重要。

?10. 个体成长的最高境界,是能同时看见自己、他人和世界

→ 觉察自己、理解他人、服务世界,三者合一才是完整的人。

为生命重启教育,三重专注力是一场未来素养革命

这不是一本“如何提高注意力”的教辅书,而是一场呼吁——在AI与算法之外,我们必须回到人性、系统与教育本质。

教育的根本,不是把人变成知识容器,而是让人找到方向、理解世界,并愿意贡献。

未来社会的“超级个体”,不是能做题快的孩子,而是能觉察、连接、共创的学习者、公民与领导者。

“三重专注力”,不是选择题,而是现代人必须修炼的一种新生存方式。